新着情報とお知らせ

福山暁の星学院

福山暁の星保育園

福山暁の星幼稚園

福山暁の星小学校

福山暁の星女子中学・高等学校

建学の精神

福山暁の星学院はキリスト教カトリックの価値観に基づいて全人教育を行うミッションスクールです。

設立母体である援助マリア修道会の精神を継承し、園児、児童、生徒の一人ひとりが神からいただいている全てを開花させ、国際的視野に立って、人々と共に生きることができる自立した人間の育成を目指しています。

ミッションステートメント

全人的育成: 一人ひとりが神からいただいている全てを開花させる

『隣人とともに隣人のために生きる』

中学・高等学校

Women for Others

~ 他者のために生きる女性 ~

小 学 校

われら みな きょうだい

幼 稚 園

保 育 園

マリアのこども みんな なかよし

学院の沿革

History

1947年

援助マリア修道会のシスター4人来福

( フランス人3人、イギリス人1人)

1948年

すみれ学園 設立( 学院の前身)

( 仏語、英語、料理塾を開設)

1949年

福山暁の星女子中学校 開設

1952年

福山暁の星女子高等学校 開設

1956年

福山暁の星女子学院 専門部

食物専修科 開設

1958年

福山暁の星幼稚園 開設

1964年

福山暁の星小学校 開設

1965年

福山暁の星学院 栄養専門学校に校名変更

1978年

創立30周年記念式典

1988年

創立40周年記念式典

1990年

福山暁の星学院 栄養福祉専門学校 開設

1998年

創立50周年記念式典

2005年

同年

福山暁の星学院栄養福祉専門学校 閉校

イレーヌ館改修工事

2007年

福山暁の星幼稚園 創立50周年記念式典

2010年

中・高等学校本館 校舎耐震工事

2013年

福山暁の星小学校 体育館改築・落成

福山暁の星小学校 校舎耐震改修工事

2014年

同年

福山暁の星小学校 創立50周年記念式典

福山暁の星幼稚園 園舎耐震工事

2015年

ジャンヌダーク・イレーヌ館 耐震工事

2018年

同年

福山暁の星保育園 開設

創立70周年記念式典

学校法人 福山暁の星学院

理事長 田中 靖

挨拶

Greeting

本学院は保育園・幼稚園から高等学校までの間の子どもたちに、「隣人とともに隣人のために生きる」というカトリックの価値観のもと、教育の場を提供する使命を負っています。1947年に来日した援助マリア修道会のシスターが戦後の日本に最も必要であるものは教育であるとしたその考えは、70年経った今の日本においても色あせることなく変わらぬ私たちの価値観です。対立によって形作られていることの多い現代社会において、その対立しているもの同士を一つにしようと努力を続けることは、たとえ小さな努力であってもこれからの社会には必要なことであると考えます。福山暁の星学院は、そのような感性を持ったこどもたちを育てていくことに最大の目標に置き、教職員一同、教育に取り組んでまいります。

設立母体

Maternal tissue

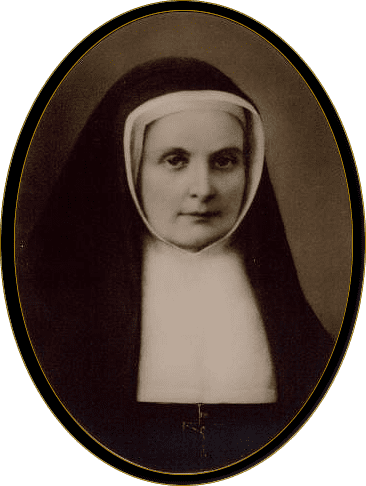

福 者

マリー・テレーズ・ド・スビラン

マリー・テレーズ・ド・スビラン

援助マリア修道会(本部・パリ)はマリー・テレーズ・ド・スビランによって1854年に創立された女子修道会です。産業革命などにより社会が混乱する中、時代の要求に敏感なマリー・テレーズは、過酷な環境にあった若年労働者を援助し、教育活動や医療活動等に力を尽くしました。現在では世界各国で教育活動や福祉活動を行っています。

1946年にローマで行われたマリー・テレーズの列福式に偶然参列したラサール神父(広島で被爆した神父)は、援助マリア修道会に福山へのシスター派遣を要請し、翌年4人のシスターが来日しました。戦後の荒廃した福山を目の当たりにしたシスターたちは、未来を担う子どもの教育が必要と感じ、福山暁の星学院を創立しました。

アクセス

Access map

【住所】

〒721-8545

広島県福山市西深津町三丁目4番1号

【交通手段】

① 山陽自動車道 福山東インターチェンジより車で約15分

② JR福山駅よりタクシーで約 10分( 料金1,000円程度 )

③ JR福山駅よりバスで約 15 分

福山暁の星保育園

084-982-6815

福山暁の星幼稚園

084-923-4244

福山暁の星小学校

084-923-5264

福山暁の星女子中学・高等学校

084-922-1682